Der Schein trügtDas Konkordat zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan vom Juli 1933 schien auf den ersten Blick frühere Auseinandersetzungen zwischen der katholischen Kirche und dem Nationalsozialismus zu beenden. Die Hoffnung der Kirche war, durch dieses Konkordat eine Rechtsgrundlage gegen die befürchtete Kirchenfeindlichkeit der neuen Regierung zu schaffen. Im Gegenzug akzeptierte sie, dass Geistliche und Ordensleute sich nicht mehr politisch betätigen durften.

Aber schon Ende 1933

war sichtbar, dass die Regierung nicht beabsichtigte, die Festlegungen des

Konkordats zu respektieren. Zwar betrieb sie offiziell eine

kirchenfreundliche Politik (vgl. Einführung des Schulgebets 1933), doch

auf der unteren Ebene, in den Gemeinden, hatte ein Kleinkrieg gegen

katholische Vereine und Veröffentlichungen begonnen, den die Regierung von

untergeordneten Stellen (Gestapo, SA, Hitlerjugend) führen ließ. Da die

katholischen Jugendgruppen 1933/34 gegenüber allen

Eingliederungsvorschlägen in die staatlichen Jugendorganisationen eine

eindeutig ablehnende Haltung einnahmen, bildete sich schnell ein

alltäglicher, emotionaler Gegensatz zwischen ihnen und der Hitlerjugend

heraus.

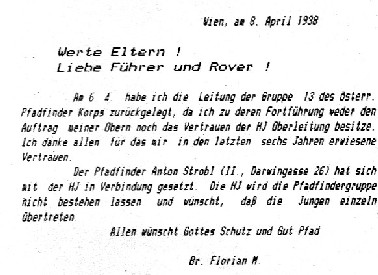

Die katholischen Jugendverbände unterlagen nun vielerlei Beschränkungen. Die Doppelmitgliedschaft in Hitlerjugend und katholischen Jugendverbänden war verboten, durch regionale Verbote wurde der Aktionsradius eingeschränkt, Repressalien gegenüber Eltern und Nachteile in Ausbildung und Beruf waren keine Seltenheit. Der Brief Kardinal Bertrams an Kardinalstaatssekretär Pacelli, den späteren Papst Pius XII., vom 2. September 1933 führt auf: „Vereinsleben und Kundgebungen der katholischen Jugendvereine und Jungmännervereine werden in zahllosen Fällen auf schärfste überwacht, ungünstig beurteilt, vielfach behindert. Den katholischen Vereinen wird oft verboten, sich zu betätigen in Sport, Wanderungen, öffentlichem vereinsmäßigen Auftreten, Kundgebungen und Werbeversammlungen.“ Im April 1934 verfügte die Münchener Polizeidirektion: „Das Tragen von einheitlicher Kleidung, von uniformähnlichen Bekleidungsstücken sowie von Abzeichen, durch welche die Zugehörigkeit zu einer katholischen Jugend- oder Jungmänner-Organisation zum Ausdruck gebracht wird, ist verboten. Zuwiderhandlungen ... werden mit Haft bis zu sechs Wochen oder mit Geldstrafe ... bestraft.“ Die Unterdrückung wächstNach vielfältigen Beschränkungen in den Jahren 1933 bis 1936 wurden die katholischen Jugendverbände zwischen 1937 und 1939 aufgelöst und verboten. Am 6. Februar 1939 wurde das Jugendhaus Düsseldorf, Zentralstelle der katholischen Jugend, von 140 Gestapo-Beamten besetzt. Von nun an war jegliche katholische verbandliche Jugendarbeit strafbar. Auf diese Entwicklung hatte sich die Kirche vorbereitet. Mit ihren „Richtlinien für die katholische Jugendseelsorge“ vom 6. April 1936 hatten die Bischöfe den Rückzug der Verbandsmitglieder in die Pfarrjugendseelsorge vorbereitet: Die Mitglieder der aufgelösten Jugendverbände gingen nun als Kernscharen in die „Pfarrjugend“ über. Aus Jungschargruppen wurden oftmals Messdienergruppen. In dieser grundsätzlichen Zuordnung zur Pfarrei (und nicht mehr zu den Verbänden) waren sie rechtlich auf sicherem Gelände. Die überpfarrliche Koordinationsarbeit lag nun in den Händen der neu eingerichteten Bischöflichen Jugendämter. Jugendbündische Lebensformen wurden in dieser Zeit weitaus intensiver als vor dem Dritten Reich aufgenommen und existierten in diesem Organisationsrahmen in großem Umfang weiter. Davon zeugen die damals geradezu aufblühenden katholischen Jugendblätter („Junge Front“, später “Michael“ und „Die Wacht“), die auf vielfältige Weise die staatlichen Beschränkungen thematisierten.

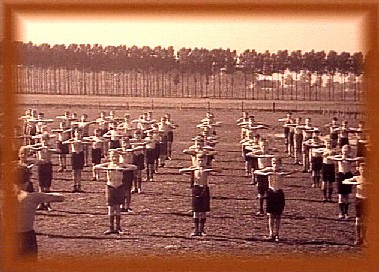

Neben den meist wöchentlichen Gruppenstunden fanden Bibelstunden, Singabende, aber auch Exerzitien, Jugendgottesdienste, Wallfahrten und kirchliche Nachtgebete statt. Besonders groß war die Beteiligung an den 1936 eingeführten jährlichen Bekenntnistagen am Dreifaltigkeitssonntag, die ebenso wie Prozessionen zu Demonstrationen der Zugehörigkeit zur Kirche wurden. Zwar war durch das Gesetz über die Hitlerjugend vom 1. Dezember 1936 und dessen Durchführungsverordnungen vom 25. März 1939 (Einführung der Jugenddienstpflicht) die Mitgliedschaft in der Staatsjugend verpflichtend, doch gingen viele der o.a. kirchlichen Veranstaltungen auf Kosten der Aktivitäten der Hitlerjugend. Diese war zudem zu einem schwerfälligen staatlichen Apparat geworden mit vormilitärischer Schulung, Disziplinierung und Indoktrination. Für den NS-Staat lag die riskante Bedeutung der katholischen Jugendarbeit darin, „dass hier eine populär verankerte, in der Jugendarbeit erfolgreiche ’Gegenkultur’ zur NS-Erziehung existierte, die weltanschaulichen und institutionellen Rückhalt hatte“ (Klönne). So verwundert die Reaktion des Staates nicht: Von der Gestapo verfolgt, wurden viele Pfarrer, Kapläne, Gruppenführer und Jugendliche, auch schon im Alter von 16 oder 18 Jahren, verhaftet. Die Vorwürfe lauteten auf illegale Gruppenbildung und Zersetzung der Staatsjugend und beriefen sich oftmals auf die „Verordnung des Herrn Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat“ vom 28. Februar 1933 als Rechtsgrundlage. Bei Handlungen des unmittelbar politischen Widerstandes (Verteilung hochverräterischer Flugblätter, Aufbau eines Radiosenders) reichten die Strafen in Einzelfällen bis zur Einweisung in ein Konzentrationslager oder zum Todesurteil. Die breite Masse der katholischen Jugendlichen war freilich an diesen risikoreichen Aktionen nicht beteiligt. Als 1939 der Krieg begann, zeigte sich erneut, was schon 1933 sichtbar war, was aber in seiner vordergründigen Gegensätzlichkeit heute kaum begreiflich zu machen ist: Viele dem NS-System und seiner Weltanschauung oppositionell eingestellte katholische Jugendliche, darunter auch solche, die vom Nationalsozialismus verfolgt wurden, sahen sich als Deutsche in der Pflicht und glaubten, im Krieg dem Reich einen patriotischen Dienst leisten zu müssen. Die Welt der HJ Wie in anderen Jugendbewegungen galt auch in der HJ der Grundsatz, dass “Jugend von Jugend geführt werden solle” (Schirach) - allerdings mit dem Unterschied, dass eine Wahl der Führer oder gar spontane Gruppenbildungen nicht gestattet waren. Vorgeschrieben war eine hierarchische Struktur mit einem Funktionärsapparat, an dessen Spitze staatlich besoldete HJ-Funktionäre standen. Als “Reichsjugendführer” fungierten Baldur v. Schirach, später Gauleiter von Wien, und Arthur Axmann.

Mit 10 Jahren wurden die Jungen in das

“Deutsche Jungvolk” aufgenommen. Nach Auffassung der NS-Führung war die

Zeit der Kindheit nun beendet und die Zeit der Pflichterfüllung begann.

Die Uniform bestand aus kurzer schwarzer Hose, grauen Strümpfen und

Bundschuhen, der Haarschnitt hatte militärisch kurz zu sein.

Aufnahmeritual war die so genannte “Pimpfenprobe”, in der den Jungen

sportliches Können und ideologische Kenntnisse abverlangt wurde:

60-Meterlauf in 12 Sekunden, Weitsprung 2,75 m, Schlagballwurf 25 m,

Teilnahme an einer Anderthalb-Tage-Fahrt, Kenntnis der Horst-Wessel-Liedes

und des HJ-Fahnenliedes. Es folgte der “Eid” des “Jungvolks”:

“Jungvolkjungen sind hart, schweigsam und treu. Jungvolkjungen sind

Kameraden. Der Jungvolkjungen höchstes ist die Ehre”.

Selbst wenn ein 10jähriger Junge diese

Formel noch nicht verstand, der Dienst sollte sie bald mit Inhalt füllen.

Die 14 - 18 jährigen Mädchen waren in einer anderen Unterabteilung der HJ, dem BDM zusammengefasst. Im „Bund deutscher Mädel“ hatte man einmal pro Woche, jeden Mittwoch einen Heimabend. Bei diesem Heimabend wurde gesungen, diskutiert, Bücher besprochen, Wanderungen gemacht und über heimatlich Pflanzen oder Tiere gelernt. Außerdem war nahezu jeden Samstag ein Staatsjugendtag, bei dem häufig Sportfeste stattfanden. Die Lehrer waren darauf eingerichtet, dass die Schülerinnen nicht zum Unterricht kamen. Dazu kamen für sie vorgesehene Lageraufenthalte, den so genannten BDM-Lagern. In den Lagern wurde gesungen, man wurde politisch geschult, es wurde gebastelt und sportlich trainiert. Ferner wurde Antreten und Marschieren geübt und Engagement für kriegswichtige Arbeiten gefördert. Massenaufmärsche, wie z.B. bei den Nürnberger Parteitagen, förderten zudem das Empfinden, wertvolle Mitglieder der deutschen Volksgemeinschaft zu sein. Der Propagandaapparat wurde nicht müde, die enge Verbundenheit zwischen NS-Führung und HJ zu betonen. Bilder, die Hitler zusammen mit Kindern und Jugendlichen zeigen, wurden gezielt in den Medien verbreitet

Erlebnisbericht von Willi Dempf Wir waren in St. Maria eine sehr aktive Pfadfindergruppe und sind mindestens einmal wöchentlich zusammengekommen, abgesehen von Wochenendausflügen, Einkehrtagen und größeren Fahrten und Zeltlagern.

In der ersten Zeit des "3. Reiches"

mussten wir wenige Einschränkungen hinnehmen, wenn auch sofort eine

verstärkte Werbung um unseren Übertritt zur Hitler-Jugend eingesetzt hat.

Der Druck auf uns war vor allem in der Schule zu verspüren. So war ich in

der 8. Volksschulklasse in der Klasse des Rektors, welcher als überzeugter

Nationalsozialist auftrat und oft in der Uniform eines Amtsträgers der

Partei erschien. Mehr als die Hälfte der Klasse widerstand seinem massiven

Druck, den er vor allem samstags, wenn die Angehörigen der Hitlerjugend

für ihre Ausmärsche schulfrei hatten, auf uns ausübte. Wir gingen auch

demonstrativ wöchentlich in den Schüler-Gottesdienst in St. Josef.

An einem Samstag wählte der Rektor (unser Klassenlehrer) für uns "Abspenstige" ein besonderes Thema mit der Überschrift "Warum bin ich nicht in der Hitler-Jugend?" aus. Ich habe dazu in meinem Aufsatz ausgeführt, dass wir als Angehörige der Pfadfinderschaft St. Georg ein Versprechen abgelegt hätten, dass ich nicht brechen wolle. Ich habe hinzugefügt, dass die HJ doch kein Interesse an solchen Jugendlichen haben könnte, die ihr Versprechen nicht halten, weil sie dann auch in der HJ nicht zuverlässig sein könnten. Die Reaktion des Lehrers war natürlich nicht gerade freundlich, aber er gab es auf, mich und Andere "bekehren" zu wollen. Gerächt hat sich der Rektor beim Abgangszeugnis von der Schule durch ein deutlich schlechteres Zeugnis und eine totale Nichtbeachtung bei der Entlassungsfeier, bei der sonst alle Schüler verlesen wurden und zum Empfang eines Geschenkes hervortreten mussten. Zurück zur Pfadfindergruppe. Wir bekamen ab 1935 zunehmend Schwierigkeiten beim Tragen unserer Pfadfinder-Kluften, beim Marschieren zu Kundgebungen mit unseren Fahnen und durch das nicht offiziell verkündete Verbot, Zeltlager und Fahrten durchzuführen. Dies war nur noch der HJ erlaubt. Dessen ungeachtet haben wir trotzdem Fahrten und Zeltlager durchgeführt. Wir mussten allerdings ziemlich aufpassen, damit vor allem unseren inzwischen im Beruf stehenden Leitern nichts angehängt werden konnte, wozu die Gestapo (Geheime Staatspolizei) jederzeit bereit war. Nachdem wiederum nicht offiziell angeblich die Kath. Jugend etwa 1937/38 überhaupt verboten war, konnten wir unsere Heimabende nicht mehr in unseren Jugendräumen in St. Maria abhalten, weil diese jederzeit kontrolliert werden konnten. Wir halfen uns dadurch, dass die Heimabende zeitweise bei unserem Präses, dem damaligen Kaplan Uhl, und dann immer häufiger in der Wohnung unseres Feldmeisters Hans Bullinger, dessen Vater unerschrocken zu uns hielt, abgehalten haben. Alle diese Bedrängnisse machten uns zwar zu schaffen und wir konnten uns an allen fünf Fingern abzählen, dass dies auch in unsren Personalakten beim Arbeitsdienst und beim Militär registriert und nicht ungefährlich war, sodass man sich zu keiner Zeit schlecht benehmen durfte. Wir fühlten uns aber nicht als "Helden". Quellen für Texte und Bilder u.a.: www.denktag.de |